Billet pour le ciel par Josh Freed, partie 2

Chapitre IV

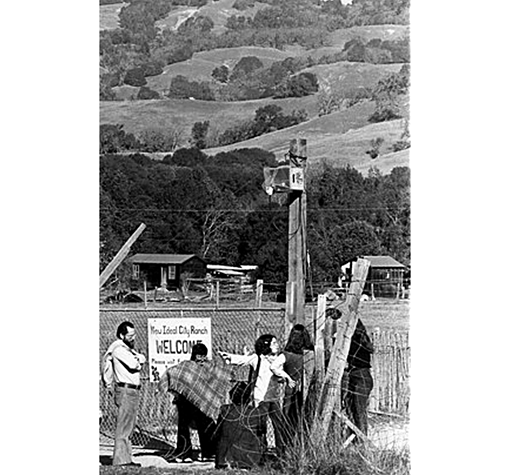

Une route de gravier qui semblait ne devoir jamais finir se termina brusquement à une barrière en fil de fer barbelé, flanquée d’une guérite en bois. Il était minuit. Partis trois heures plus tôt de San Francisco, nous arrivions enfin. Les phares de la camionnette éclairaient une affiche où l’on pouvait lire: La ferme modèle de Boonville.

Mon coeur chavira, au bord de la nausée. Ce que je savais de ce camp m’avait rendu craintif. Ne m’avait-on pas certifié à maintes reprises que bien des gens avaient subi ici un changement complet de personnalité? On affirmait même qu’un universitaire venu pour préparer une thèse de doctorat s’était laissé gagner par la propagande de la secte. Par ailleurs, un journaliste dont j’avais lu le reportage racontait qu’en fuyant, après un séjour de 48 heures, il s’était mis à vomir et à être victime d’hallucinations.

Nerveux et inquiet, j’avais remis à Marilyn un document signé de ma main où je l’autorisais à venir me chercher de force si je ne voulais pas sortir du camp de mon propre gré. Mes appréhensions avaient encore augmenté au moment de quitter le quartier général, rue Washington. On avait exigé que je mette mon nom au bas d’une formule dégageant Le Projet de la commune créativité de toute responsabilité en ce qui concernait l’expérience du « séminaire ».

Une vive anxiété me torturait donc quand je sortis de la voiture et commençai à patauger dans le foin mouillé. D’autant qu’une brume épaisse alourdissait les ténèbres, supprimant presque toute visibilité.

On nous dirigea vers un sombre édifice aux parois de métal en nous recommandant de nous coucher tout de suite.

Un type qui avait l’air d’un jeune Jack Nicholson voulut ressortir.

— Je vais seulement fumer une bonne cigarette, dit-il.

Un Moonie le refoula avec fermeté vers le dortoir:

— Il est préférable que vous ne fumiez pas, lui dit-il. Et nous apprécierions que vous vous mettiez au lit sans tarder. Vous aurez demain une journée longue et fatigante.

Directement sur le plancher de la grange, il y avait de minces matelas. La plupart étaient déjà occupés par des dormeurs. Il en restait pour nous, les nouveaux arrivés.

Une pluie légère commençait à faire tinter la toiture de tôle. Au loin, le vent hurlait.

Je me couchai près de « Jack Nicholson » qui me paraissait un brave type. Quand les lumières s’éteignirent, il sifflota un moment, puis murmura:

— Bi-zarre!

La mélodie mélancolique de la pluie se poursuivait quand je fus tiré d’un sommeil agité par un chœur de chanteurs aux voix puissantes qui poussaient allègrement la chanson Raindrops Keep Falling on my Head, popularisée par Frank Sinatra. Dans le temps de le dire, tout le monde fut debout, occupé à s’habiller en vitesse. Puis, en quelques minutes, un cercle se forma pour chanter des refrains entraînants.

« Bonjour, les gars! » s’écria soudain un guitariste rayonnant de propreté et affichant un sourire aussi large que celui des annonceurs de pâte dentifrice. « Comment allez-vous? »

« Merveilleusement BIEN! » répondirent des douzaines de voix à la fois tonitruantes et enjouées. On me saisit les mains et l’on m’entraîna, pour une trentaine de minutes, dans une bruyante et joyeuse farandole.

C’était un mardi. Sept heures du matin. Au dehors, pluie fine et pénétrante. À travers mes yeux à peine ouverts et clignotants, je voyais le rythme de la vie à Boonville démarrer à une allure endiablée.

Dans une jolie clairière située au milieu de la forêt de Mendocino, à environ 120 milles au nord de San Francisco, le vaste camp Boonville — 650 acres — comptait de très simples installations matérielles. Au centre, entouré de champs herbeux, un groupe de maisons-remorques logeaient les dirigeants. Au loin, la forêt se découpait sur un horizon uniformément plat. Une clôture en fil de fer barbelé, haute de huit pieds, encerclait la propriété. Et moi, j’étais là, respirant l’air pur de la campagne, me laissant réchauffer par la bienveillance d’une jeunesse épanouie. Mes craintes paranoïaques de la veille se dissipaient. Quoique un peu austères à mon goût, les Moonies ne m’en apparaissaient pas moins, ce matin-là, comme des gens fort sympathiques. Les racontars à leur sujet n’étaient-ils pas exagérés?

L’édifice où nous avions passé la nuit était un grand poulailler désaffecté à qui on avait donné le surnom bien significatif de Palais des poulets. Les filles et femmes, elles, dormaient dans des roulottes à part. Sur les portes des salles de bains — vastes cabines de bois — , on lisait d’un côté « Frères » et de l’autre « Sœurs ». Dans la salle des hommes, l’on trouvait de tout, depuis la crème à barbe et la soie dentaire jusqu’à des rangées de brosses à dents. Un lot de jeunes se rasaient. « Veux-tu te barbifier, toi aussi? » me demanda l’un d’eux, en pointant du doigt ma barbe frisottée. Je le remerciai de son offre sans l’accepter.

Presque tout de suite après, un autre Moonie me prit par la main et m’entraîna vers le Palais des poulets où venait de commencer une période d’exercices physiques. Pendant 45 minutes, on fit alterner la marche, la course, les sauts, avec « l’assouplissement des orteils » et « le balancement d’éléphants sur les épaules ». Le tout, coupé d’applaudissements et d’acclamations dont la plus populaire était le « chooch ». L’on se tenait alors bras dessus bras dessous et l’on criait de toute la force de ses poumons: « Ch-ch-choo, ch-ch-choo, ch-ch-choo, Yea! Yea! POW!! »

La plupart des recrues trouvaient le « chooch » plutôt insignifiant, mais y participaient quand même, par politesse. « Autrement, comment ne pas offenser nos hôtes? » semblaient-ils se dire. Presque tous étaient des garçons. En apparence normaux, ils se distinguaient des Moonies par leur tenue négligée et leurs cheveux en broussaille. L’un d’eux, Keith, « l’homme des montagnes », était mon favori avec son air hippie à la Paul Bunyan. Je ressentais à son égard une sorte de sympathie instinctive. Il prétendait venir d’un village de la Caroline du Sud au nom farfelu: La Gloire des Fainéants. Sur sa tête aux longues tignasses, un vieux chapeau tout cabossé. Au verbiage des meneurs, mon homme réagissait par des discrets « oui » ou « non ».

Chacun de nous était pris en charge par un Moonie de sexe opposé. C’était Bethie qui s’occupait de moi. Elle avait promis à Benji de m’« adopter », m’expliquait-elle. Prenant son rôle au sérieux, elle me stimulait sans arrêt vers une participation toujours plus active.

Jusque-là, la vie chez les Moonies se caractérisait par une sorte de mouvement perpétuel, un bavardage incessant et de constantes pressions de mains. On me posa des douzaines de questions sur ma vie personnelle et sur mon amitié avec Benji. Sans me laisser le temps de souffler, on m’incitait à parler, à chanter, à crier des acclamations.

Quand arriva le moment du petit déjeuner, quelque 90 minutes après le réveil, j’étais aussi désireux de retraite et d’intimité que de café et de compote aux pommes. Hélas! je le découvris bientôt, même les repas à Boonville forment un maillon essentiel de la chaîne ininterrompue des activités de la journée.

L’exubérante Bethie nous dit, de façon très engageante:

— Durant les repas, nous avons l’habitude de partager quelque chose avec les autres… D’ordinaire, on se fait mutuellement de petites confidences, rien d’important, de tous petits détails personnels, pour mieux se connaître.

En fait, « partager » exigeait de se livrer à des révélations sur ses réactions émotives à l’occasion de tel ou tel incident survenu dans le passé. Au déjeuner, les échanges portèrent sur des événements insignifiants. Toutefois, à mesure que la journée avançait, on passa à des confessions allant du simple geste égoïste aux expériences sexuelles les plus sophistiquées. Même les recrues se livrèrent à des aveux intimes et graves. Devant la franchise et l’ouverture des anciens, il leur paraissait sans doute impoli et grossier de s’abstenir.

Heureusement, j’avais déjà appris d’ex-Moonies que les animateurs des « séminaires » discutent entre eux de ces confessions, cherchant à trouver les points les plus faibles des candidats éventuels et leurs principaux sentiments de culpabilité.

J’avais préparé mon récit, me tenant assez près de la vérité pour ne pas trop contredire Benji qui avait dû parler de moi. Toutefois, pour brouiller les pistes, j’ajoutai quelques détails plus ou moins exacts. Je prétendis, par exemple, être en année sabbatique pour m’évaluer moi-même et décider si j’allais rester journaliste. Comme les autres, à la fin de mon « partage », je fus applaudi.

Durant le repas, on assaisonna ma soupe et ma viande, on mit du lait et du sucre dans mon café, on fit tout pour moi sauf de porter les aliments à ma bouche. À mesure que je répétais les mercis avec une monotone régularité, je sentais croître en moi un fort déplaisir de me voir obligé à de la gratitude à cause de toutes ces attentions.

De plus, on tenait et on caressait mes mains comme si elles eussent été une propriété commune.

À sa première allocution, Bethie nous affirma qu’il était difficile d’être généreux et désintéressé, de chercher le bien des autres avant le sien propre. « Il est difficile, disait-elle, de ne pas se laisser dominer par l’égoïsme. »

Notre conférencière se tint debout au tableau noir au moins une heure durant. J’ai calculé qu’elle a employé le mot égoïsme plus de trente fois.

À un moment donné, elle dit, avec un petit air entendu, comme si elle devinait nos pensées:

— Il est difficile de chanter ou de tenir une main froide et moite quand ça ne nous plaît pas, simplement pour faire plaisir aux autres. De nos jours, les gens ne se soucient que d’eux-mêmes.

Comme celle de Kristina, rue Washington, la conférence de Bethie se présentait comme une improvisation. En réalité, elle était préparée jusque dans les moindres détails, avec un judicieux dosage d’histoire, de science, de philosophie et de psychologie. L’ensemble constituait une impressionnante invitation à construire un monde merveilleux.

Je notai que les idées défilaient à grande vitesse comme les wagons d’un train express. Il était impossible d’en faire un examen critique.

Si mes yeux vagabondaient, n’était-ce qu’un instant, un membre de la famille me poussait du coude:

— Josh, essaie d’écouter. Cette partie-là est particulièrement importante.

Le second jour seulement, je m’aperçus que même la disposition des auditeurs dans la salle n’était pas laissée au hasard. Comme recrues, nous étions chacun entouré d’anciens, chargés de nous rappeler à l’attention au besoin.

Lors de la deuxième conférence, on nous enseigna que tout sentiment est faible tandis que la discipline de l’esprit est forte. On nous invita à accepter de bon cœur ce qui, à première vue, pouvait nous sembler curieux et peu raisonnable. Enfin, on nous conseilla de ne pas parler seul à seul avec les autres recrues. Nous éviterions ainsi un renforcement mutuel de notre négativisme.

En conclusion, Bethie nous dit:

— Ici, à Boonville, nous essayons de créer une communauté modèle où les gens agissent, non selon leurs sentiments, mais selon un idéal. Regardez. Observez. Profitez de ces deux jours pour expérimenter une nouvelle façon de vivre. Ne vous laissez pas déconcerter par ce qui peut vous paraître un peu bizarre ou inquiétant. Résistez à la tentation de retourner chez vous avant demain soir. Tenez bon!

Retourner chez nous? Était-ce possible? Nous étions à 120 milles de San Francisco. Où exactement? Nous l’ignorions. Et il n’y avait sur place que des voitures appartenant au mouvement et dont nous ne pouvions pas nous servir.

Après chaque conférence, nous nous réunissions en petits groupes pour échanger nos réactions. Quand nous posions des questions embarrassantes, les animateurs, ou bien les esquivaient avec habileté, ou bien en remettaient la réponse à plus tard. « Ne nous attardons pas, disaient-ils. Ce problème sera bientôt étudié au long et au large. Vous verrez, tout sera très clair. » (Ces promesses ne furent jamais tenues.)

Puis nous étions repris dans la tornade étourdissante des chants et des caresses de mains, avec l’inévitable et superbruyant: « Ch-ch-choo, ch-ch-choo, ch-ch-choo. Yea! Yea! POW!! »

C’était épuisant. La tête me tournait. Trop de bruit! Trop d’activités! Pas une minute pour réfléchir, pour rêver! La moindre tentative d’évasion vers le calme et la paix avortait. Sans cesse, il fallait parler, écouter, chanter, crier. J’en étais tout étourdi. Le temps lui-même devenait une chose floue, insaisissable. J’aurais payé cher pour voir une montre ou une horloge et savoir s’il était midi ou quatorze heures.

Soudain, Bethie annonça: Pause-café! Je bondis sur mes pieds et me précipitai vers la sortie pour aller respirer un peu et me détendre. Je n’avais pas fait trois pas qu’une main se posa sur mon épaule. J’entendis une voix doucereuse me dire:

— Comment aimes-tu cela, Josh?

Je m’arrêtai. À quelques pouces de la mienne, il y avait une figure boulotte et flasque. C’était Jim, un gros bonhomme, porteur de lunettes qui semblaient taillées dans un fond de bouteille de Coke. Son sourire habituel, un sourire vide, me rappelait celui du robot à figure humaine qui apporte son café à Boris Karloff dans certains films d’horreur. Je balbutiai:

— Bien… En fait… Franchement, je n’ai pas eu le temps d’y penser… Laisse-moi y songer… Je te donnerai mes impressions plus tard…

Le type ne me lâcha pas pour si peu.

— À quelle partie de la conférence, dit-il, vas-tu surtout penser pour te faire une opinion?

— Écoute, répondis-je. J’ai besoin de me retrouver seul quelques minutes. Je vais prendre l’air.

— Merveilleuse idée! dit-il en m’enlaçant d’un bras. Je t’accompagne.

J’allais le repousser de nouveau. Je m’en sentais coupable. Mais c’était plus fort que moi. J’éprouvais un besoin viscéral de solitude. Fixant l’importun dans les yeux, je lui dis un seul mot, mais catégorique:

— NON!

Et je partis à la course. Extraverti comme je le suis de nature, je n’ai pas souvent le désir de me retrouver seul. Mais je puis dire qu’à ce moment-là je goûtai intensément mes quelques minutes de solitude. Quelques minutes seulement, car je fus vite rejoint par deux jeunes filles qui m’interpellèrent joyeusement « Josh! Josh! Josh! », comme si elles rencontraient un ami très cher après de longues années d’absence.

— Ah! Josh! tu es un fichu d’original, gazouilla l’une d’elles.

Sans plus, elles se mirent à me sortir les mains des poches pour les caresser amoureusement. Quelques minutes plus tard, après un rapide café, je me retrouvais dans la salle de conférences.

— On traita Christophe Colomb de fou, dit Bethie, mais 50 ans plus tard une colonie se fondait en Amérique du Nord.

À peine cette assertion énoncée, plusieurs membres de la famille se levèrent comme mus par un enthousiasme spontané et crièrent à la façon d’acteurs d’un théâtre amateur:

— Tu es un imbécile, Christophe Colomb! Tu es une tête brûlée!

Bethie continua:

— On traita Orville Wright de fou. Même sa propre mère le croyait anormal. Mais, de nos jours, des hommes ont marché sur la Lune… A la lumière de ces événements, on peut se demander aujourd’hui s’il est tellement fou de rêver à un monde meilleur.

Des idées de ce genre, la conférencière en répétait sous les formes les plus diverses au point de les rendre hypnotisantes.

— Le scepticisme, reprit-elle, se classe parmi les manifestations du négativisme. Or le négativisme nous empêche d’avancer sur la route du bonheur… Penchez-vous sur votre passé. Vous avez sans doute connu des moments de joie parfaite. Eh bien! quand vous aurez atteint la complète maturité, vous vivrez en permanence dans ce genre d’extase que vous avez expérimentée seulement de temps à autre. Finies les insécurités! Finies les inquiétudes!

Suivirent des statistiques, sombres comme la fumée qui sort de la cheminée d’une locomotive. Chaque année, paraît-il, 1,6 million d’adolescents fuient le foyer paternel. Un adolescent sur 100 est tué. Un sur 80 est battu. La télé, l’immoralité, les drogues menacent le monde. Malgré la bonté de son principe initial, le communisme est devenu un fléau… Si vous donnez 1000$ à quelqu’un, il vous dira volontiers que vous êtes un type parfait. Ici, pour 18$, on vous dit que vous êtes égoïste et cupide.

De temps à autre, Bethie citait des autorités prestigieuses comme Toynbee, Spengler, Einstein, Maslow, Mao, Bouddha et Confucius. Ses exposés devaient être structurés selon une rigoureuse logique. Mais, moi, je ne suivais plus. Je me sentais perdu sur cet océan de noms, de dates, de principes, d’énoncés, de preuves, d’axiomes, d’inductions et de déductions. J’en avais le mal de mer. Mais si je laissais paraître mon désarroi mental en me montrant le moindrement distrait, un coup de coude fraternel me rappelait à l’ordre.

Au milieu de cette confusion, mon esprit n’était pas cependant anesthésié au point de m’empêcher de noter un fait des plus importants: à aucun moment, ni de façon directe ni de façon indirecte, quelqu’un fit allusion au créateur de la philosophie qu’on nous exposait. Personne, absolument personne ne mentionna le Révérend Sun Myung Moon.

Je commençais à en avoir par-dessus la tête. Les chants et les acclamations me bourdonnaient sans cesse dans les oreilles. Le « chooch » écorchait ma sensibilité comme la craie lorsqu’elle grince sur un tableau noir. Les sessions de partage devenaient si intimes que j’en étais mal à l’aise. Que dire des constantes caresses de mains? Je les trouvais proprement insupportables. D’autant que certaines de ces mains qui emprisonnaient les miennes étaient ou collantes, ou flasques, ou râpeuses comme du papier sablé, ou visqueuses comme des serpents.

Curieux mélange d’école maternelle, de camp scout et d’hôpital psychothérapique, le séjour à Boonville me tombait sur les nerfs. Sans doute, d’autres recrues devaient connaître des réactions analogues aux miennes, mais elles en attribuaient probablement la cause à leur égoïsme. Elles faisaient alors appel à leur générosité foncière pour tenir bon et continuer leur participation active. Le silence qu’on nous avait imposé entre nous nous empêchait de comparer nos impressions et de renforcir nos doutes. Chacun, enfermé dans son petit monde, se pensait le seul contestataire et se demandait de plus en plus s’il avait raison dans sa contestation.

De toute évidence, quelques recrues étaient déjà conquises sans réserve à la cause, gagnées par cette expérience, étrange il est vrai, mais combien sincère et séduisante à leurs yeux. Quant à moi, seul le cynisme inné qui m’a toujours caractérisé m’a permis de résister consciemment, bien qu’avec discrétion, à l’endoctrinement.

Cet après-midi-là, on nous amena en camionnette jusqu’à un vaste terrain d’athlétisme pour y jouer une partie de baseball. En chemin, grâce au bruit de ferraille de la voiture, je pus converser avec Keith, « l’homme des montagnes ». Ou plutôt, j’écoutai. Le drôle me parla de l’organisation des loisirs à son village « La Gloire des Fainéants ». Là, disait-il, on s’amuse de façon originale, qu’il s’agisse du concours annuel du meilleur Ragoût de punaises, de la toujours chaudement contestée Course de grenouilles, ou des joyeuses compétitions entre les Gros mangeurs de patates… Keith me conta aussi qu’il avait vécu cinq ans dans des camps de bûcherons… et six mois en prison pour fabrication d’alcool frelaté. Il pouvait garantir l’exacte dimension de la cellule qu’il avait occupée: 144 briques sur la longueur, 42 briques sur la largeur, avec 114 rivets pour tenir le tout.

Dès l’instant où nous sommes arrivés au terrain pour ce qu’on nous avait annoncé comme la pause de l’après-midi, on nous divisa en deux camps. Puis, sans tarder, on nous demanda de chanter et de crier aussi fort que possible. Le tapage de mon équipe s’interrompit seulement pour permettre à notre capitaine de nous donner des instructions et de fouetter notre enthousiasme.

— Nous allons les battre! dit-il. Nous allons les battre à plate couture si bien qu’ils ne sauront même pas ce qui leur arrive… Et pourquoi les vaincre ainsi?

Les anciens donnèrent à cette question une réponse inattendue:

— Parce que nous les aimons, crièrent-ils d’une seule voix.

« Ya — aa — aa — yyy! »

Alors nous commençâmes à hurler un curieux refrain de ralliement:

VAINCRE PAR AMOUR!

VAINCRE PAR AMOUR!

VAINCRE PAR AMOUR!

Et l’on cria cette ritournelle sans interruption jusqu’à la fin de la partie. Au besoin, les anciens encourageaient les recrues à maintenir le bruit à son maximum: VAINCRE PAR AMOUR! VAINCRE PAR AMOUR! VAINCRE PAR AMOUR!

L’équipe adverse répondait, à tue-tête, elle aussi, par une acclamation du même genre: ABATTRE PAR AMOUR!

ABATTRE PAR AMOUR!

ABATTRE PAR AMOUR!

Le tintamarre se continua sans le moindre répit pendant deux longues heures. Il n’augmenta ni ne diminua selon les bons ou les mauvais coups. Il se maintint au maximum, comme dans un appareil de télévision détraqué, bloqué au « son » le plus haut. VAINCRE PAR AMOUR! ABATTRE PAR AMOUR! VAINCRE PAR AMOUR!

Au bout d’une quinzaine de minutes, je n’en pouvais plus. J’étais devenu presque aphone. On insista pour qu’au moins je fredonne la rengaine.

D’autres recrues s’efforçaient de tenir bon, mais dans leur supposé chant se glissaient de plus en plus de « couac » peu harmonieux.

Je n’essaierai pas de faire saisir l’ampleur du phénomène par une comparaison avec les camps d’été où j’ai passé une partie de mon adolescence. Il y a une trop grande disproportion. Je demeurerais encore bien loin de la réalité en disant: les chahuts les plus forts, aux moments les plus pathétiques, dans les camps d’été, ressemblaient aussi peu au charivari de Boonville qu’un terrain de jeu à un champ de bataille. Mon ahurissement devint tel qu’à certains moments le sol lui-même me parut s’incliner et chavirer comme un bateau en plein naufrage.

Comme plusieurs autres techniques de la secte, ces criailleries soutenues avaient pour but d’écarter toute distraction possible. On voulait tout simplement nous empêcher de réfléchir. N’aurions-nous pas couru le risque d’entretenir des pensées négatives et improductives au sujet de la vie au camp? Toujours pour maintenir notre concentration sur un ensemble bien délimité d’idées et d’impressions, on nous invita, au retour de la partie de baseball, lorsque notre camion s’embourba dans le chemin détrempé, non pas à donner un coup de main, mais bien à continuer à pied pour ne pas déroger aux exercices prévus au programme. On laissa les responsables s’occuper du dépannage.

Un novice moonie, Geno, essaya de m’expliquer les avantages des chants prolongés:

— J’avais l’habitude, me dit-il, de détester le vacarme aux parties de baseball. Maintenant, je vois combien ces exclamations sont bienfaisantes. Je n’ai plus de distractions. Cela me permet de me consacrer à 100 p. cent au Projet… J’en suis même venu à aimer le tapage.

Heureusement, un instant inespéré de détente me fut accordé vers le milieu de cette fameuse partie de baseball. Je venais de frapper un coup sûr et je contournais le deuxième but. Les acclamations se firent encore plus bruyantes, si possible. Comme je courais, j’aperçus mon « Jack Nicholson » à qui je n’avais pas réussi à parler depuis notre arrivée. Durant une fraction de seconde, je plantai mes yeux dans les siens. Il hocha la tête et, tandis que je me lançais vers le troisième but, il me cria un seul mot, mais combien réconfortant:

— Bi-zarrrre!

Même la nuit, les activités se poursuivaient à Boonville. Des gens arrivaient et partaient, à bord des véhicules de la ferme. Dans le Palais des poulets, des ombres allaient et venaient sur la pointe des pieds. Malveillant, je les comparais à des vampires circulant dans des cimetières. Au matin, j’ai pu constater qu’au moins le tiers des lits avaient changé d’occupants.

Quand les couplets de la chanson-réveil déchirèrent le voile léger de mon sommeil, je décidai que cette journée commençante serait ma dernière à Boonville.

La veille, le menu du souper, comme celui de tous les autres repas, était composé de plats à base d’amidon, avec seulement des soupçons de protéines. Une dame, Virgina Mabrey, une ancienne cuisinière du camp, m’a confié plus tard qu’en son temps le budget prévoyait un coût de 50c par jour, par personne, pour les trois repas. En ce domaine, les choses n’avaient guère changé.

Après le souper, comme le premier soir, il y avait eu une espèce de soirée d’amateurs. Le sympathique Keith, « l’homme des montagnes », avait présenté une désopilante chanson, très populaire, disait-il, en son village. Le texte, avec son titre anglais, était plein de joyeuses assonances: « A frog on a log in a bog in the fog ». Malgré la drôlerie de tout le numéro, les vrais Moonies n’avaient applaudi qu’avec la plus grande réserve, eux pourtant si tapageurs d’habitude.

La soirée s’était clôturée par une activité imprévue: une prière collective à Notre Père des Cieux. Les recrues, nous dit-on, pouvaient ou bien participer à cette supplication, ou bien s’abstenir, mais à condition de respecter les croyances des frères et sœurs.

Pour nous éviter une trop forte surprise, Bethie nous avait préparés d’avance à cette initiative nouvelle. Elle avait déclaré:

— Même si vous ne croyez pas en Dieu, vous devez admettre un ensemble de valeurs absolues, immuables, éternelles… Nous utilisons le mot Dieu pour désigner cet ensemble. Si bien qu’en réalité la prière se ramène à une conversation avec soi-même.

Étrange conclusion! Par une pirouette mentale, Bethie venait de vider la notion de Dieu de son contenu religieux. Elle avait d’ailleurs utilisé le même stratagème tout au long de la journée. Ainsi, elle avait dé-sacralisé l’idée de Messie. D’après elle, un Messie c’était « un homme qui comprend les forces en jeu dans l’histoire et qui canalise ces forces vers un but unique ». En raison de cette définition, on pouvait qualifier de messies des génies comme Gandhi, Bouddha, Mao.

Sous l’influence de Bethie, j’en étais venu à utiliser indifféremment les mots amour et service pour désigner la même réalité. De même, l’expression un monde meilleur m’était devenue si familière que j’avais l’impression de m’en être servi toute ma vie.

Heureusement, à cette étape de mon aventure, j’avais déjà développé quelques petits trucs pour ne pas perdre complètement la tête. Par exemple, afin d’éviter qu’on me prenne les mains pendant les acclamations, je saisissais un livre de chant, je l’ouvrais et je le tenais devant un frère ou une sœur de façon à lui permettre de mieux suivre les notations musicales. Ce geste où « je contrôlais mon égoïsme » me donnait la jouissance d’au moins une main libérée pendant une demi-heure.

Par ailleurs, de bons yeux et des réflexes rapides me permettaient de prendre une salière, une poivrière ou un sucrier avant que cinq Moonies au zèle infatigable ne le fassent pour moi. Enfin, j’éprouvais un intense plaisir à fredonner pour moi-même, sur des airs connus… et en silence, des ritournelles comme celle-ci:

Ha! Ha! vous ne m’aurez pas!

Je tiendrai le coup!

Hé! Hé! Je résisterai!

Comme un âne bûté,

Je refuse de faire un pas!

Après coup, tout ceci peut paraître d’un ridicule consommé. Toutefois, au moment même, ces subterfuges et d’autres du même genre m’aidèrent à résister aux forces qui tentaient de me jeter, mains et pieds liés, dans une anonyme collectivité. Malgré tout et en dépit de mes préventions, il m’arriva d’être secoué de doutes.

— Tout bien considéré, me suis-je dit par moments, les Moonies n’ont-ils pas raison? Ne suis-je pas un pauvre type cynique, blasé, négatif? Ne devrais-je pas m’abandonner au courant et voir où il mène? N’ai-je pas toujours été du genre « journaliste neutre » qui refuse systématiquement de s’impliquer?

Un souvenir resté terriblement vivant finissait toujours par conjurer pareille séduction. Je revoyais Benji au restaurant, sa figure livide, ses yeux sans âme, sa démarche de vieillard. Comme un feu rouge clignotant, cette vision me rappelait l’abîme où je tomberais si je n’offrais pas à cette insidieuse propagande une résistance acharnée. Plus que jamais je vis l’importance de lutter pour garder mes droits à des moments de solitude et de réflexion. Comment parvenir autrement à peser le pour et le contre, à apprécier les avantages et les inconvénients, à séparer l’ivraie du bon grain, à prendre de judicieuses décisions?

De temps à autre, mes pensées désordonnées s’entrechoquaient comme des vagues dans une tempête, submergeant mes raisonnements habituels. Autour de moi, des jeunes, normaux, et même brillants, chambranlaient sous les techniques de l’endoctrinement, perdant tout sens critique. Même des gars à l’esprit vigoureux et au gros bon sens comme Nicholson et Keith devinrent de plus en plus songeurs et pensifs au cours de la conférence finale, au terme de la deuxième journée.

À l’aide de tableaux et de graphiques, avec un lot de citations impressionnantes, la conférencière résuma l’histoire de l’humanité en périodes de noirceur et de lumière. En conclusion, elle présenta notre aujourd’hui comme le point le plus élevé jamais atteint par la lumière. Comment ne pas s’émerveiller, dit-elle, devant les découvertes technologiques qui ont permis l’escalade jusqu’à un sommet? Des hommes ont marché sur la Lune; tout le monde a la chance de s’instruire; les moyens de transport relient les plus lointains villages aux grands centres; la radio, la télé, les satellites mettent les pays du globe en communication instantanée entre eux. Les États-Unis sont la Mecque du monde, San Francisco est la Mecque des États-Unis. Tout mouvement mondial qui veut réussir doit partir d’ici…

Bethie s’arrêta dans sa brillante démonstration pour poser une question:

— Christophe Colomb savait qu’il pourrait traverser l’Océan. Qu’a-t-on dit de lui?

— Qu’il était un fou! répondirent en chœur les Moonies auxquels se joignirent plusieurs recrues et même, à ma grande surprise, le brave Nicholson.

Bethie reprit:

— Nos ancêtres aussi étaient des fous. Ne prétendaient-ils pas pouvoir franchir les montagnes Rocheuses? Imaginez… les montagnes Rocheuses! Il fallait avoir le cerveau dérangé pour se lancer dans une entreprise aussi téméraire… Eh bien! c’est ce genre de folie qui nous anime ici, en ce camp… Le vrai nom de cette démence c’est ESPÉRANCE… Nous allons changer le monde et le rendre meilleur…

« YA — A — AYYYY! »

On eut l’impression qu’une force à très haute tension faisait vibrer la salle. Je me sentais moi-même comme traversé par un courant extraordinaire d’énergie et presque prêt à donner mon adhésion à ce fol idéalisme. Il faut se souvenir que nous vivions sous une intense pression depuis près de 48 heures. Dans une clarté crépusculaire, nos esprits vacillaient, confus, incertains. Tout était possible.

« C’est si simple! », murmura près de moi une jolie brunette, conquise au mouvement depuis plusieurs semaines. « Si simple! » D’autres venaient d’entendre la même conférence pour la 200e fois peut-être et pourtant ils affirmaient y avoir encore trouvé des suggestions nouvelles, stimulantes.

Bethie nous invita ensuite à nous recueillir dans une prière commune et à chanter en chœur. Surprise! Elle proposa à l’assemblée « America, America ». Je vis les yeux se fermer, les bouches s’ouvrir, des larmes couler le long des joues. Sauf Keith et moi, tous gardèrent leurs yeux fermés. A mon côté, mon ombre, Bruce, priait avec une ferveur d’une grande intensité. Il était encore recueilli quand une mouche se posa sur sa lèvre inférieure, entra sans se presser dans sa bouche ouverte, y resta douze secondes bien comptées, ressortit et s’envola. Bruce n’avait pas bronché.

Les Moonies profitèrent de ces instants de grande émotivité et de moindre résistance pour suggérer avec insistance aux recrues de rester « juste une journée de plus ».

— Vous vous devez à vous-mêmes, dirent-ils, de compléter une si merveilleuse expérience. Après tout, qu’avez-vous d’autre à faire qui soit si important, si urgent?

On promit à Keith une situation comme ouvrier agricole sur la ferme. On me promit un poste de journaliste dans une publication qui allait être lancée incessament. Je n’ai pas su ce qui fut promis aux autres recrues. Ce que je savais, pour l’avoir entendu d’anciens Moonies, c’est qu’on choisissait ce moment psychologique pour multiplier les promesses les plus mirobolantes, fussent-elles mensongères. Pour les rendre plus attrayantes, on se basait sur les confidences échangées lors des « partages ».

Le professeur désillusionné trouverait un tout autre milieu (encore à créer) dans les écoles du Projet… Au célibataire, on laissait entrevoir la rencontre (illusoire) avec l’âme sœur… À chacun on promettait la chaude sympathie d’amitiés durables…

— La musique rock vous intéresse-t-elle? Notre orchestre saura combler vos désirs. Si vous êtes un adepte des régimes à base d’aliments naturels, notre ferme répondra sans difficulté à vos exigences.

Tony Gillard m’avait mis en garde: « Ils vous promettront même la lune dans l’espoir de vous amadouer et de vous garder. »

En dépit de toutes les cajoleries et malgré ma vive curiosité, j’ai décidé de ne pas rester plus longtemps. Des ex-Moonies m’avaient décrit ce qui arriverait aux imprudents qui accepteraient « juste une journée de plus ». Ils seraient placés dans une sorte de wagon de fret psychologique, puis aiguillés sur une voie aussi inexorable que les rails parallèles d’un chemin de fer. Je ne voulais pas courir un risque aussi tragique.

Qu’arrivait-il après la journée supplémentaire à Boonville? Cela aussi je le savais grâce aux renseignements que m’avaient fournis des ex-membres. On convaincrait les trop naïves recrues d’accepter une nouvelle proposition. Elles iraient participer à un séminaire de cinq jours dans un autre endroit éloigné, le camp K. Là, un conférencier-étoile leur expliquerait « 3 000 ans d’histoire » d’une façon si « claire » qu’elles en seraient plongées dans le plus agréable émerveillement devant cette nouvelle et fulgurante vision qu’elles auraient de la vie.

Plus les jours s’ajouteraient aux jours, plus les méthodes de contrôle se durciraient. Ainsi, dès les premières notes du chant de réveil, les recrues devraient bondir de leur lit. Le soir, dès que leur tête toucherait l’oreiller, elles devraient s’endormir. Et ainsi de suite. Pour qu’elles se soumettent à ce régime austère, on n’aurait pas à leur donner des ordres. Il suffirait de leur rappeler que si l’on est le centième dans un groupe, il n’est peut-être pas bon de se comporter autrement que les 99 autres.

On me l’avait dit également, les recrues mettraient plus de force dans leurs chants et leurs acclamations. À l’occasion, elles se priveraient volontiers de nourriture et de sommeil pour imiter les 99 autres. Les entraîneurs leur enseigneraient des techniques d’auto-hypnotisme, supposément pour accroître leur pouvoir de concentration, en fait pour oblitérer toute pensée critique. Elles apprendraient à se répéter à voix très basse: « VA-T’EN! VA-T’EN! VA-T’EN! » pour repousser les idées négatives qui tenteraient de s’imposer à leur psychisme. La suppression progressive des distractions ainsi assurée, elles se soumettraient à une technique qui, à plus ou moins longue échéance, altérerait et même métamorphoserait leur personnalité.

A cette époque, j’ignorais la nature exacte de tous les éléments de cette technique. Mais les anciens membres à qui j’en ai parlé les ont toujours évoqués devant moi avec une stupeur et une crainte révérentielles. On m’a dit que, d’une façon ou d’une autre, chacune de ses composantes faisait glisser la réalité de quelques degrés. L’isolement, le manque de sommeil et de protéines, les perpétuelles confessions et l’absence de temps pour réfléchir amenaient peu à peu les recrues à perdre les pédales. Ainsi, elles ne restaient pas au camp en vertu d’une volonté explicite. Tout simplement, elles remettaient sans cesse à plus tard la décision de partir.

Aux recrues qui restaient assez longtemps, on inculquait peu à peu des principes religieux. On les entraînait à se brancher sur la grande FORCE de l’univers. Puis, au bout de deux à six semaines, ou plus tard encore, quand les néophytes étaient psychologiquement prêts, on leur mentionnait le nom de Moon. Les semaines suivantes, Moon et sa doctrine occupaient une place de plus en plus importante dans les conférences. Si bien qu’un jour, comme dans une illumination soudaine, les jeunes novices reconnaissaient en Moon un Messie. Et leur Maître. À ce moment-là, ils devenaient d’authentiques Moonies.

Les techniques d’endoctrinement utilisées à Boonville engagent-elles la personnalité dans une évolution fatale et irréversible? Non, mais à la condition d’introduire dans le mécanisme un élément étranger, et ce dès les premiers stades de l’endoctrinement.

A la fin de mon deuxième et dernier jour à Boonville, je remarquai que plusieurs recrues — même Nicholson! — acceptaient de rester « une journée de plus ». Je décidai alors d’intervenir. Au cours de la discussion qui suivit la toute dernière conférence, j’ai demandé carrément à Bethie quel était le grand patron du Projet. Embarrassée, elle répondit que, entre autres, il y avait comme inspirateurs Jésus, Bouddha et le psychiatre Maslow. Je demandai des précisions. Bien à contrecœur, Bethie avoua que l’enseignement donné à Boonville s’apparentait parfois à la doctrine de Moon, mais elle s’empressa de donner des explications qui, selon le programme, n’aurait dû venir que deux ou trois semaines plus tard.

— Moon, dit-elle, est un homme intéressant qui est l’objet d’attaques déloyales… tous les grands hommes furent persécutés à tel point qu’on se demande si quelqu’un à qui les incompréhensions furent épargnées mérite d’être écouté…

Avec son intuition féminine, Bethie perçut immédiatement que sa réponse, même atténuée par des commentaires édulcorés, pouvait avoir des effets désastreux. Elle se hâta de faire marche arrière.

— D’aucune manière, déclara-t-elle, le Projet n’est relié à Moon. On accepte au camp seulement quelques bribes de sa doctrine.

Il était trop tard. Bethie ne pouvait plus réparer son faux pas. Le chat était sorti du sac trop tôt. Le seul nom de Sun Myung Moon, bien connu sur la Côte ouest, avait suffi pour effaroucher les recrues.

Nicholson ne tarda pas à déclarer qu’il s’en allait. Pendant plus d’une demi-heure, Bethie essaya de le dissuader. Peine perdue. Nicholson était décidé à partir même s’il lui fallait faire de l’auto-stop jusqu’à San Francisco. Comme il se dirigeait vers la sortie, il me souffla:

— Merci pour la dernière question, l’ami.

Un autre type le suivit bientôt. C’était plus grave, car le gars terminait son cinquième jour à Boonville et s’apprêtait à signer l’engagement d’une semaine pour le camp K. Lui aussi refusa les explications entortillées de Bethie.

Une vraie débandade s’amorçait. L’une après l’autre, les recrues partaient malgré les cajoleries et les supplications des Moonies. Le négativisme avait réussi à s’insinuer à Boonville et rien ni personne ne pouvait l’en chasser. Du moins ce soir-là.

Bientôt, il n’y eut plus que deux recrues à rester: Keith et moi.

Je reçus alors un appel téléphonique. Marilyn et moi l’avions planifié avant mon départ pour le camp. Tel qu’entendu, ma compagne de voyage m’annonçait que mon père était tombé gravement malade. C’était faux, bien sûr, mais c’était une bonne excuse pour filer à l’anglaise. Comme j’allais préparer ma valise, Keith me fit un clin d’œil et me suivit.

Quelques minutes plus tard, comme nous marchions tous les deux vers la sortie, les Moonies nous chantèrent une sérénade d’adieu. Bethie nous donna à chacun une chaleureuse accolade tout en nous suppliant une dernière fois de rester.

Je regardai ses beaux yeux bleus et son sourire enjôleur. Je regardai les autres Moonies, chantant pour nous et nous saluant d’un geste amical. Pendant quelques secondes — des secondes insensées — , je fus ému au point d’hésiter dans ma détermination.

Brusquement, je tournai sur mes talons et, accompagné de Keith, je marchai en direction de la sortie. Pendant que je m’en allais vers l’autoroute la plus proche, je n’avais plus qu’une idée en tête. Je me disais: si Benji a vécu cinq mois à Boonville, je n’ai pas à me demander pourquoi il est maintenant méconnaissable à tous points de vue.

▲ Sun Myung Moon et Hak Ja Han

Chapitre V

À notre retour à Montréal, deux jours plus tard, une tâche nous attendait, la plus pénible de toute notre vie: Marilyn et moi devions mettre les parents de Benji au courant de la tragique situation où se trouvait leur fils. Durant nos deux semaines en Californie, les Miller avaient téléphoné à plusieurs de nos amis pour avoir des nouvelles. Personne n’avait parlé de notre tentative, dans l’espoir que nous ramènerions Benji. Étant donné notre échec, il fallait tout révéler. Le lendemain de notre retour, nous invitions donc les Miller à se rendre chez Lenny et Janet. Nous les y rencontrerions.

Libby Miller, la mère de Benji, était une femme affable et volubile, le type même de la mère standard. Grande et jolie, avec des cheveux blonds et un teint clair, elle travaillait à temps partiel dans un magasin d’équipements de camping. Elle s’occupait aussi à des œuvres de bienfaisance, mais le gros de son dévouement et de ses préoccupations allait à ses trois enfants: Janice, un adolescent dégingandé qui se préparait à entrer au collège, Debbie qui s’entraînait en Europe en vue d’une carrière de pianiste virtuose, et Benji — le plus âgé et le plus indépendant — que sa mère désirait voir casé: marié et lancé dans une brillante carrière.

Chaleureux, enjoué, Charles Miller — Charlie pour les amis et les membres de la famille — était aussi typiquement père que son épouse était mère. Il réussissait bien dans l’industrie de la mode où sa compétence était reconnue. Un peu chauve et légèrement bedonnant, il esquissait un sourire espiègle permanent. Son stock d’histoires drôles était inépuisable. Avez-vous déjà remarqué, disait-il, comment un leader syndical commence à raconter une histoire? « Il était une fois et demie… »

Les Miller furent ponctuels au rendez-vous. Lui avec veston et cravate. Elle dans une fort élégante robe blanche. Et, comme nous l’avions prévu, ils apportaient un gâteau au café — auquel on ne toucha pas de la soirée.

Avec toute la délicatesse possible, nous avons raconté notre aventure, depuis le départ et le retour de Mike jusqu’à mon séjour mouvementé à Boon-ville. Notre récit les affecta, bien sûr, et très profondément. Mais sans les surprendre tout à fait. Depuis longtemps déjà, ils redoutaient le pire. Les lettres étranges et de moins en moins nombreuses de Benji, ses appels téléphoniques courts et froids avaient déjà déclenché chez eux de sourdes appréhensions.

— Tout était si mystérieux, rappelait Mme Miller. Benji parlait d’un Projet grandiose, mais sans donner de détails. Toutes ses histoires de communes, de créativité, de frères et de sœurs ne nous disaient rien qui vaille.

Cette soirée fut l’une des plus tristes que j’aie vécues. Je ne pouvais, sans en avoir le cœur serré, voir ces pauvres gens se ronger d’inquiétude. Souvent leurs yeux s’emplissaient de larmes.

Les questions de Mme Miller trahissaient une anxiété bien maternelle.

— Comment Benji va-t-il? demanda-t-elle. A-t-il l’air en santé? A-t-il maigri? Comment était-il habillé? Avait-il bon teint? Semblait-il heureux?

M. Miller nous interrogeait plutôt sur des aspects pratiques du problème:

— Existe-t-il des moyens légaux de libérer Benji? Quels sont les vrais patrons dans l’organisation de Moon? Que doit-on faire concrètement pour ramener Benji?

Nous avons répondu de notre mieux à ces questions et à d’autres du même genre. Je me gardai bien cependant de livrer le fin fond de ma pensée. En vérité, je n’entretenais pratiquement pas d’espoir de jamais retrouver mon vieil ami. J’avais vu de trop près, à Boonville, la technique de persuasion qu’on avait mise en place pour douter de son inexorable efficacité. En effet, malgré mes renseignements, mes partis pris, mes préventions, à certaines heures, j’avais moi-même éprouvé un vertige hallucinant et j’avais failli tomber dans l’abîme. Tout mon voyage en Californie m’apparaissait comme un affreux cauchemar et je n’étais pas du tout tenté d’y retourner. Benji, lui, vivait dans cette atmosphère dantesque depuis des mois et des mois.

Vers deux heures du matin, les Miller s’en allèrent. En nous quittant, ils eurent la force de sourire. Mais, de la fenêtre, nous les avons vus se jeter dans les bras l’un de l’autre avant de monter dans leur voiture. Enfin, ils pouvaient pleurer tout leur soûl.

Les jours suivants, les Miller ont pris connaissance de notre dossier sur la personne et les activités de Sun Myung Moon. Ils ont communiqué aussi avec la police et des avocats de San Francisco. Ils ont pris également contact avec les forces anti-Moon dans une douzaine d’États américains. Leur zèle me stimula. Par téléphone, j’ai essayé d’en savoir plus long sur le travail du comité présidé par le républicain Donald Fraser. Où en était son enquête sur les ramifications politiques du mouvement de Moon? Mes entrées dans le monde de la presse — et aussi une chance du tonnerre — m’ont permis de rejoindre une personne clé qui me promit un lot de renseignements « pour les jours prochains ».

Mais avant même que je reçoive ce supplément d’information, les Miller m’ont confié qu’ils en savaient déjà assez sur Moon pour en arriver à une décision pratique. À leur avis, il nous fallait à tout prix retrouver Benji et nous arranger pour lui parler longuement, en dehors de toute présence suspecte. Pour atteindre ce but, une visite du genre de la nôtre ne valait rien. Comme par ailleurs tout recours légal efficace était impossible, il restait un seul moyen qui aurait quelque chance de succès: kidnapper Benji.

— Que faire d’autre? demanda Mme Miller, affolée. Peut-être est-ce un geste insensé? Pourquoi prendre une telle chance? Mais si Benji est encore et toujours notre fils, il comprendra.

Il fallait attirer Benji hors de sa retraite. Fort heureusement nous possédions l’appât nécessaire: nulle autre que Debbie, la jeune sœur de Benji, arrivée depuis peu d’Europe, en visite chez ses parents. Intelligente et studieuse, cette jeune femme de 26 ans professait pour son « grand frère » une admiration sans réserve. Elle le trouvait énergique, de commerce agréable, avec tout juste assez de fantaisie pour le rendre tout à fait sympathique.

— Je connais des douzaines de personnes, dit-elle, à qui pareille mésaventure pourrait arriver. Mais Benji! Ça, non! Je ne comprends pas qu’il soit tombé dans un tel piège. Non, vraiment!… Il faut l’en sortir.

Debbie Miller téléphona donc à son frère au quartier général, rue Washington, à San Francisco. On lui répondit que Benji était absent mais qu’il rappellerait dès son retour. En fait, il appela seulement le lendemain. Sa voix demeurait impassible, mais ses paroles indiquaient son plaisir à parler à sa sœur.

Selon le plan que nous avions élaboré tous ensemble, Debbie annonça qu’elle allait visiter une vieille amie à Vancouver. Elle aimerait, dit-elle, y rencontrer son frère. Celui-ci déclina l’invitation sous prétexte qu’il lui était impossible de quitter la Californie. Après une légère pause, il suggéra que, de Vancouver, Debbie descende le visiter. « Cela demande réflexion », dit-elle. Benji promit alors de rappeler le lendemain.

Qu’allions-nous faire?

Après délibération, il nous parut imprudent d’envoyer Debbie seule. En effet, Benji essaierait peut-être d’amener sa sœur à Boonville. Il fallait éliminer la possibilité d’un tel voyage.

Deux jours plus tard, — non pas le lendemain tel qu’il l’avait promis — , Benji rappela. Le nouveau plan était en place. Debbie dit que Mme Miller désirait l’accompagner, mais seulement pour une visite de trois jours. Elle, Debbie, demeurerait une semaine de plus. Benji pensa sans doute, comme nous l’avions prévu, que cette semaine supplémentaire lui permettrait d’amener sa sœur à Boonville. Toujours est-il que, après un instant d’hésitation, il accepta le projet tel quel et promit de recevoir ses visiteuses quatre jours plus tard à l’aéroport de San Francisco. Il avait mordu à l’hameçon!

Le soir même, réunion chez les Miller pour constituer l’équipe de l’enlèvement. On me mobilisa en tout premier lieu à cause de ma première expérience. De l’avis de tous, j’étais le plus au courant de la situation. J’acceptai à contrecœur et seulement parce que ma vieille amitié pour Benji m’y obligeait. On m’adjoignit trois compagnons: Lenny, le mari de Janet, Simon, un sympathique représentant syndical et enfin Gary, travailleur dans le monde du cinéma et lui aussi membre de notre bohème.

Équipe lamentable s’il en fut. Tous dans la trentaine, tous pacifistes, sans même une bonne bataille à coups de poings à notre crédit depuis notre high school. Avec la mise en commun de nos intelligences, nous pensions pouvoir organiser assez bien le complot de l’enlèvement. Mais qui fournirait les muscles? Notre seul espoir, c’était de trouver sur place, à San Francisco, les fiers-à-bras nécessaires pour la réussite de notre audacieuse entreprise.

À la toute dernière minute, on décida que le père de Benji, Charlie, nous accompagnerait. Ne nous serait-il pas bien précieux, une fois le rapt réussi? Il nous aiderait à calmer et à raisonner son fils.

Nous étions tous nerveux ce soir-là. Nous l’étions davantage le lendemain, en montant dans l’avion. Mon informateur de Washington m’avait téléphoné durant la nuit pour m’informer de la puissance dont disposaient Moon et ses adeptes. « Votre adversaire coréen, dit-il, exerce, dans presque tous les milieux, une influence qui dépasse largement ce que vous pouvez imaginer. »

Chapitre VI

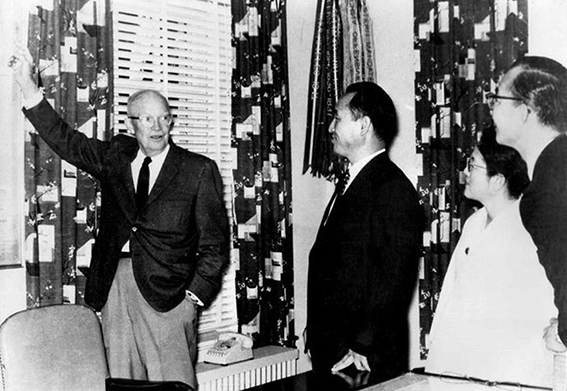

Un jour de juin 1965, une luxueuse limousine arriva à la ferme de Gettysburgh où vivait Dwight D. Eisenhower, président des États-Unis à la retraite.

De la voiture descendit une délégation envoyée par un vieil ami de Ike, Yang You Chan, ancien ambassadeur de la Corée du Sud aux États-Unis. Dans le groupe, il y avait plusieurs jeunes danseurs coréens connus sous l’appellation «Les petits anges ». Il y avait aussi un pasteur coréen aux formes arrondies.

Bombardé par les photographes amateurs, l’ex-président dit en plaisantant:

— Vous êtes bien armés en caméras… Au fait, quel est le nom de votre mouvement?

▲ Dwight D. Eisenhower, Sun Myung Moon, Won-pok Choi et Bo Hi Pak, juin 1965.

— L’Église de l’unification, répondit l’évangéliste coréen pendant que son assistant Bo Hi Pak offrait à Ike une biographie de Moon en édition de luxe.

Eisenhower feuilleta l’album. En regardant l’une des photos qui représentaient Moon en train de présider au mariage de 124 couples, «il écarquilla les yeux », si l’on en croit la publication de l’Église qui rapporta l’incident.

« Je n’ai jamais vu rien de pareil », aurait dit l’ex-président, qui passa les 45 minutes suivantes à causer aimablement avec ses hôtes, toujours selon le magazine publié par l’Église de l’unification…

Pour Ike, la visite n’avait rien de significatif. Un banal incident sans conséquences. Pour Sun Myung Moon, au contraire, la rencontre était d’une extrême importance. Le gros homme venait d’enfoncer un coin dans une fissure qui allait s’agrandir jusqu’à lui donner accès aux personnages américains les plus puissants.

Peu après cette entrevue, Eisenhower consentit à devenir président honoraire de la Korean Cultural Freedom Foundation (KCFFJ qui se présentait comme une organisation destinée à combattre le communisme et à resserrer les liens culturels entre la Corée et les États-Unis. En fait, la KCFF n’était qu’un autre prête-nom pour l’Église de l’unification.

Faisant état du prestigieux appui donné par Eisenhower, Bo Hi Pak obtint bientôt des approbations du même genre de la part d’hommes éminents comme l’ex-président Harry Truman, des douzaines de sénateurs et des membres du Congrès tels que Richard Nixon et Gerald Ford, ainsi que de personnalités bien connues, telles que Bob Hope, Bing Crosby et Ed Sullivan.

De si brillants parrainages mirent en confiance 140 000 Américains qui versèrent, bon an mal an, des millions de dollars à la KCFF pour combattre la menace rouge. Ce flot d’argent continua à couler pendant des années. Il tarit seulement en 1975 quand furent rendus publics les liens qui unissaient Moon à la KCFF.

Mais, à ce moment-là, la disparition du mouvement n’avait rien de désastreux pour le pasteur coréen. Le « Révérend » Sun Myung Moon avait bien d’autres fers au feu.

* * *

Environ un an après notre enlèvement de Benji à San Francisco, le Comité du Congrès américain présidé par le républicain Donald Fraser publiait les conclusions de son enquête sur l’empire politique de Moon. Au dire du Comité, Moon joua un rôle de premier plan dans la tentative du gouvernement de la Corée du Sud d’influencer la politique intérieure et extérieure des États-Unis. De plus, Moon s’est servi à la fois du gouvernement coréen et d’un nombre étonnant de personnalités américaines éminentes pour s’approcher de son but qui n’est rien d’autre que de « s’emparer du monde entier ».

À la lecture du rapport du Comité, plusieurs se sont étonnés de ce qu’une secte marginale, conduite par un chef souvent ridiculisé, ait pu mener de front tant d’activités. Mais nous n’en fûmes d’aucune manière surpris, nous de l’équipe de l’enlèvement. Le rapport confirmait ce que avions appris un an plus tôt ou deviné grâce à nos amis de San Francisco et à notre informateur de Washington, à savoir que, parallèlement à l’énorme organisation financière de Moon, il existe un complexe et ténébreux empire politique — toujours sous la conduite de Moon — dont on ne parviendra jamais à connaître l’étendue.

Les pages suivantes décriront les principales découvertes du Comité Fraser.

KOREAN CULTURAL FREEDOM FOUNDATION (KCFF)

Après l’acceptation par Eisenhower et Truman de devenir présidents honoraires, quatorze généraux, huit amiraux et une foule de personnalités américaines ont consenti avec plaisir à être inscrites comme aviseurs de la KCFF.

Des adhésions aussi impressionnantes ont permis à la KCFF d’orchestrer une publicité du tonnerre, à l’occasion du bi-centenaire, pour demander de l’argent à deux fins: combattre le communisme et sauver de la mort les enfants affamés de Corée. Des milliers et des milliers d’Américains tombèrent dans le piège, dont George Meany, Jack Nicklaus, Johny Unitas et le républicain Carl Albert. À eux seuls les propriétaires du Reader’s Digest ont donné à la KCFF un demi-million en dollars.

L’unique critique sérieuse vint de l’ambassade des États-Unis en Corée qui ne cessa de dénoncer la KCFF comme étant le groupe « homme de paille » de « gens aux activités louches et nauséabondes ». Mais le gouvernement américain ne voulut pas intervenir.

En 1976, une agence gouvernementale de l’État de New York examinant les livres de l’un des organismes de bienfaisance de la KCFF, The Childrens’ Relief Fund, découvrit que seulement deux pour cent de la somme recueillie, soit 1,2 million de dollars, avait été réellement employée à nourrir des enfants affamés. À la suite de cette vérification, on interdit à la KCFF de continuer ses sollicitations dans l’État de New York.

Peu à peu, le public prit connaissance des agissements de l’organisation. En 1978, les liens étroits qui existaient entre la KCFF et Moon furent exposés en pleine lumière. L’influence du groupe et ses profits en furent considérablement réduits. Néanmoins, Bo Hi Pak dirige encore la KCFF tout en proclamant qu’elle n’est en rien reliée à Moon.

La KCFF donna naissance à plusieurs filiales dont « Les petits anges », troupe de jeunes danseurs coréens qui fit merveille pour accroître le prestige de Moon. Après l’avoir organisée en 1962, Moon la confia à la KCFF.

Moon espérait que la troupe exercerait une influence en sa faveur jusque dans « les palais des rois et des reines ». Il y est presque parvenu. Les Petits anges ont été reçus en audience privée par la reine Elizabeth au palais de Buckingham. Ils ont été le premier groupe culturel à apparaître devant les Nations unies. Ils ont joué avec des artistes-étoiles comme Sammy Davis Jr. et Liberace, dans des salles de concert comme Carnegie Hall et d’autres en Afrique. Ils ont même enregistré avec MGM.

Les concerts donnaient à Moon l’opportunité de se faire photographier avec des politiciens et des diplomates. Ces portraits s’ajoutaient au matériel de publicité qui le montrait comme une sommité mondiale, entourée d’amis très puissants.

Un autre projet de la KCFF, conçu celui-là par Bo Hi Pak, fut la Radio Free Asia (ROFA) destinée à renseigner « les populations souffrant derrière le rideau de bambou ». L’organisme recueillit des millions de dollars jusqu’en 1975. Cette année-là, quand le public sut quels liens étroits unissaient la ROFA au gouvernement coréen et à Moon, les dons cessèrent et l’organisme disparut.

FREEDOM LEADERSHIP FOUNDATION (FLF)

Par la FLF, l’Église exerce une action politique aux États-Unis. Enregistrée comme une organisation éducationnelle sans but lucratif, elle a pour but officiel de former des chefs dans le combat contre le communisme.

Quand la FLF fut fondée vers la fin des années 60, elle suscita des protestations chez des membres Moonies de la première heure venus des milieux de gauche, malgré qu’on leur eût expliqué que le mouvement religieux avait pour but d’exercer une influence sur le milieu politique. « Ces membres furent rapidement dénoncés et expulsés pour leur infidélité au Maître et leur désobéissance à Dieu », rappelle Allen Tate Wood, président de la FLF en 1970, l’un des plus importants renégats du mouvement.

On pouvait lire sur les feuillets de propagande de la FLF: « La Corée du Nord veut déclencher une nouvelle guerre. Les États-Unis ont le devoir sacré de défendre la Corée du Sud contre une agression communiste. »

Pareille attitude, en plus de rendre davantage Moon persona grata auprès du gouvernement de la Corée du Sud, lui gagna de nouvelles sympathies chez d’éminents Américains. Ainsi, dans la publicité de la FLF, on pouvait voir à l’époque des photos de Moon avec des personnages tels que Ike, Humphrey, Thurmond, Kennedy, Nixon.

Des sections FLF furent établies dans 40 pays sous l’appellation de Victory Over Communism (VOC). Au Japon, l’organisme mena campagne aux élections pour les candidats de droite. Au Vietnam, il monta des unités hospitalières mobiles. En Corée du Sud, il fonda le World Freedom Institute, un centre d’endoctrinement anticommuniste où, même aujourd’hui, les fonctionnaires et les officiers de l’armée doivent aller se recycler.

Le président actuel du FLF, Neil Salonen, prétend que l’organisme a un caractère plus religieux que politique dans sa lutte anticommuniste et le support qu’il fournit à la Corée du Sud. « Nous ne sommes pas un groupe de pression, dit-il, nous éduquons. »

L’une des activités les plus originales du FLF se déroula sur la colline du Capitole jusqu’en 1977, grâce à une équipe de jeunes et jolies Moonies. Elles étaient une vingtaine à intriguer auprès du personnel gouvernemental en faveur des mesures jugées opportunes par Moon.

Le sénateur de New York, Israël Ruiz, se rappelle en avoir rencontré, de ces sirènes, au festival God Bless America organisé par Moon en 1976.

— Très charmantes, dit-il, elles vous mettaient rapidement à l’aise. Elles vous envoyaient des fleurs… Je n’ai jamais vu des propagandistes aussi efficaces.

Moon n’a jamais caché le but de ce genre de lobby. Dans ses discours, il disait par exemple: « Le Maître a besoin de trois cents belles jeunes filles. Il en assignera trois à chaque sénateur… histoire de dominer les plus faibles. S’il se trouve parmi les sénateurs et les membres du Congrès des gens opposés à nos objectifs, nous les remplacerons par des membres de notre Église. Tel est notre rêve… Mais que tout se fasse discrètement. Agissez… Il nous faut établir une théocratie pour gouverner le monde. »

L’équipe des lobbyistes loua un appartement à l’hôtel Hilton de Washington et y invita les sénateurs et les membres du Congrès les plus malléables. Bien entraînées, les jeunes filles n’hésitaient pas à employer les stratégies tortueuses qui sont monnaie courante chez les Moonies. Leur devise: « Allier la ruse du serpent à l’innocence de la colombe. » « C’était très efficace, dit l’une d’elles. Avec un peu d’habileté et de la persévérance, nous faisions de ces gens-là des amis et des alliés. »

Au moins deux jeunes filles, Sherry Westerledge et Susan Bergman, travaillèrent auprès des membres du Congrès jusqu’en 1979, tout en logeant aux quartiers généraux de l’Église et tout en remettant leur salaire à la caisse commune.

Alors qu’elle était au service du républicain Doug Hammerschmidt, Mlle Bergman attira l’attention, en 1976, par ses curieuses relations avec l’ancien président de la Chambre, Carl Albert. Jolie, les yeux en amande, Mlle Bergman apportait des fleurs à Albert chaque matin, lui préparait du thé ginseng et l’accompagnait ensuite sur la colline du Capitole. Aux critiques, Albert répondait: « Elle est seulement une jolie fille, une très jolie fille, une belle juive de New York. Elle est entichée de Jésus et veut me gagner à lui. Je pense qu’elle cherche à me convertir. Que trouve-t-on à redire à cela? »

Le travail des lobbyistes facilita à Moon ses entrées au Capitole. Ainsi fut-il invité à une réunion de prières en son honneur, à la salle des Caucus, par deux membres du Congrès, Bill Chappell et Richard Ichord. Moon arriva dans une étincelante Lincoln noire et fut accompagné par des gardes du corps jusqu’à la salle des Caucus. Selon le magazine Time, le républicain Ichord se dit alors « profondément impressionné et compara le pasteur millionnaire à Moïse, Jean-Baptiste et Jésus ».

Les jolies lobbyistes ont mis fin à leurs activités à Washington à la fin de 1977. Mais plusieurs d’entre elles font maintenant partie des équipes de propagandistes qui se promènent à travers le pays pour expliquer l’Église et ses principes à des politiciens locaux, à des étudiants d’université et à des hommes d’affaires.

OPÉRATION WATERGATE

La plus connue des activités politiques de l’Église demeure l’effort accompli pour sauver Nixon durant le scandale Watergate.

Surnommée Projet Archange Nixon, la campagne commença en novembre 1973 par une annonce d’une pleine page parue dans les journaux de 21 cités, où l’on invitait les lecteurs « à pardonner, à aimer, à s’unir… Dieu a choisi Richard Nixon… Nous devons aimer le président des États-Unis. » Ces annonces furent suivies par un jeûne et des prières, pendant quarante jours, sur les marches du Capitole. De leur côté, les lobbyistes féminines à Washington obtinrent les signatures de quatre sénateurs et de 28 membres du Congrès.

Le 14 décembre, le secrétaire de Nixon invita Moon et son comité Watergate à la cérémonie de l’arbre de Noël à la maison Blanche. Douze cents Moonies répondirent à cette invitation et se livrèrent à une démonstration impressionnante en faveur de Nixon. Des documents obtenus par le Comité Fraser démontrent que cette manifestation avait été préparée jusque dans ses moindres détails. Les chefs Moonies, par exemple, avaient dit: « Attention! Sur les photos, les prières discrètes impressionnent davantage… Les prières trop expansives paraissent mal… Durant les cantiques, ne serrez pas les poings… Attention! »

Le soir, les Moonies revinrent pour une veille à la chandelle. Tricia Nixon et son mari Edward se mêlèrent a la foule et remercièrent tout le monde.

Des démonstrations du même genre furent organisées par les Moonies dans d’autres villes des États-Unis ainsi qu’au Japon, en Allemagne, en Italie et en Angleterre.

Le 1er février 1974, Moon fut invité par le bureau du président au déjeuner annuel préparé par la Maison Blanche pour les chefs religieux du pays. Après la réunion, Moon causa privément avec Nixon dans le célèbre bureau Ovale. Il aurait, paraît-il, donné une accolade au président et prié pour lui en coréen.

Quelques mois plus tard, Moon aurait déclaré à ses amis: « Si Nixon sort vainqueur de cette épreuve, le nom de Moon jouira alors d’un renom et d’une popularité universels. »

Dernier détail. Les lobbyistes avaient aussi comme mission de tenir à jour une fiche sur la personnalité et les activités des membres du gouvernement américain.

À quelles fins?

Une ex-Moonie m’a dit: « C’était, paraît-il, afin de servir les intérêts de la Mission, avec un grand M. Je n’ai jamais su quelle était la nature de cette mission. Je me contentais d’obéir. »

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE UNITY OF SCIENCES (ICUS)

L’ICUS est un congrès annuel où Moon invite des centaines de savants du monde entier pour étudier les Valeurs absolues.

Moon n’épargne rien pour que la réunion soit fastueuse. Il paie les voyages de ses invités et toutes leurs autres dépenses. La facture s’élève d’ordinaire à environ 500 000$. Certains refusent de venir lorsqu’ils apprennent que le congrès est organisé par Moon, mais la plupart n’en sont aucunement ennuyés.

En 1978, la réunion annuelle de l’ICUS eut lieu dans les jours qui suivirent le suicide collectif des gens du People’s Temple en Guyane. Malgré cette tragédie, 90 p. cent des invités répondirent à l’invitation de Moon, dont quatre Prix Nobel et des sommités comme Paolo Soleri, Karl Pribham et Kasim Gulek, l’ancien premier ministre de Turquie.

Sur le trottoir en face de l’hôtel, des contestataires portaient des écriteaux sur lesquels on pouvait lire: « Quelle est votre morale? Quelles sont vos valeurs? »

Dans les grands salons de l’hôtel, on traitait de sujets aussi variés que les problèmes de santé dans l’Ouest africain et les aspects étiologiques et immunologiques du cancer nasopharyngien. Dans l’un des ateliers, l’on discuta du suicide dans les philosophies contemporaines. Pendant la session qui dura deux heures et demie, il ne fut d’aucune manière question de la toute récente tragédie de la Guyane en dépit du fait que plusieurs journaux, étalés dans la salle, parlaient du chiffre effarant de 775 victimes. Au lieu de cela, les savants se sont penchés sur les suicides romantiques de Socrate et de Sylvia Plath. L’étude principale, présentée par Joyce Carole Oates, portait sur l’art du suicide.

Comme le Prix Nobel de physique, Eugene Wigner, la plupart des participants n’ont eu aucune objection à ce que le congrès soit commandité par Moon. D’autres n’ont pas hésité à formuler des louanges expresses. Tel le sociologue du MIT, Daniel Lerner, qui fit carrément l’éloge des Moonies. « Ils sont, dit-il, parmi les meilleurs des jeunes d’aujourd’hui. »

Plusieurs centaines de Moonies se sont amenés au congrès dans des autobus étiquetés Aboji Monsei (Victoire pour le Père). Comme s’ils s’étaient adressés au même tailleur et au même coiffeur, les jeunes avaient tous même apparence. Bien soignés de leur personne, ils écoutaient les discours avec intérêt tandis que leurs chefs se mêlaient aux personnages importants. Dans son livre Master Speaks, Moon explique: « Si nous invitons ces savants, c’est pour qu’ils soient impressionnés par nos recrues. Ils voudront ensuite que leurs étudiants reçoivent le même entraînement. Bientôt nous exercerons une grande influence sur les États-Unis par l’entremise de ces intellectuels… Dans un avenir prochain nous inspirerons les politiques de tous les pays. »

Le Comité Fraser regarde l’ICUS comme une partie de la stratégie globale de Moon pour contrôler les plus grandes institutions du monde. Moon se propose de convoquer un congrès mondial pour les économistes, un autre pour les politiciens, un autre enfin pour les mass media. Il veut aussi élaborer un système de prix, genre Prix Nobel et fonder une université. Pour cette dernière, le terrain où elle s’élèvera est déjà acheté.

KOREAN KCIA CONNECTION

Y a-t-il quelqu’un derrière Moon? Représente-t-il de plus hauts intérêts? Croit-il sérieusement être le Messie?

Plusieurs ex-Moonies pensent que Moon est convaincu d’avoir une mission messianique. Cette opinion s’appuie sur le comportement personnel de Moon et sur la qualité flamboyante de ses discours.

De son côté, Bo Hi Pak, bras droit de Moon et son agent de liaison avec le gouvernement de la Corée du Sud, semble un authentique croyant. Au dire de Judy Stanley, Pak a inscrit son propre fils au programme des 100 jours d’entraînement à Barrytown, la journée même de ses seize ans. Plusieurs autres chefs, surtout aux échelons inférieurs, paraissent convaincus à fond.

Mais la religion ne suffit ni à Moon ni à Pak. D’après le comité Fraser, ils sont les grands inspirateurs du gouvernement coréen dans ses tentatives d’influencer les États-Unis.

Don Ranard, ancien directeur de la section des affaires coréennes au Département d’État, m’a dit un jour: « Moon et Pak savent ce qu’ils veulent. Ils ont des amis dans les hautes sphères du gouvernement américain et ils représentent plus que l’Église de l’unification. »

Pour comprendre les attitudes politiques de Moon, il faut savoir ce qui s’est passé en Corée depuis qu’en 1961 Park Chung Hee a renversé le gouvernement constitutionnel pour y installer une dictature militaire.

Pour se maintenir au pouvoir, le régime Park pouvait compter sur l’omniprésente KCIA, décrite par un fonctionnaire du Département d’État comme « un État dans l’État, un monde de bureaucrates, d’intellectuels, de bandits et d’aventuriers ».

Établi en 1961 avec l’aide de la CIA américaine, la KCIA s’est acquis la réputation d’être l’une des forces policières les plus brutales du monde. Comptant environ 50 000 employés, hommes et femmes, la KCIA contrôle rigoureusement tous les aspects de la vie en Corée. Rien n’est imprimé, rien ne passe sur les ondes sans son approbation. Les politiciens, les chefs de syndicats, les officiers du gouvernement, les membres du clergé et les étudiants sont tous surveillés. Quand ils dévient de la ligne droite, ils sont arrêtés, battus, tués.

Telles sont les eaux boueuses d’où Moon a émergé, propre, intact, correct. Bien qu’imprécises, ses relations avec le gouvernement sont, de toute évidence, excellentes. En conséquence, plusieurs critiques accusent Moon de directe complicité avec la KCIA. Pak n’y voit cependant que « vengeance, basse calomnie et déformation de la vérité ».

Dans son rapport, le Comité Fraser n’affirme pas que Moon soit un agent du gouvernement sud-coréen, mais il parle d’une « étroite collaboration » entre l’un et l’autre. Moon ne fut jamais entravé par le gouvernement dans ses activités. Au contraire, il en a souvent reçu une aide considérable. En retour, il travaille constamment pour le gouvernement, et parfois sous ses ordres.

En employant les mots mêmes de l’ancien président du FLF, Allen Tate Wood, les buts de la KCIA et de l’Église de l’unification se chevauchent au point de ne présenter aucune différence.

Les relations de Moon avec la KCIA ont commencé en 1962 alors que le premier chef de la police clandestine coréenne, Kim Chong-Pil, rencontra secrètement un petit groupe de Moonies nord-américains dans un hôtel de San Francisco. Deux des principaux assistants de Kim appartenaient déjà à l’Église de l’unification. À cette occasion, Kim aurait promis, entre deux consommations, de travailler de façon clandestine pour l’Église tant en Corée du Sud qu’en Amérique.

Trois ans plus tard, alors qu’il dirigeait encore la KCIA, Kim fut promu président honoraire de la Korean Cultural Freedom Foundation (KCFF), le premier groupe « homme de paille » de l’Église aux États-Unis.

Selon le Comité Fraser, les relations amicales entre Moon et les autorités coréennes se sont poursuivies par la suite. Le gouvernement sud-coréen a encouragé des entreprises de Moon telles que la Radio Free Asia et Les petits anges. Il a même accordé à Bo Hi Pak les avantages de la valise diplomatique. En une occasion, la KCIA a engagé à Washington trois secrétaires sur la recommandation de la FLF de Moon.

Moon n’a aucun ennui quand il organise des ralliements en Corée du Sud. Il est même arrivé que le président de la Chambre à Séoul ait offert un banquet en l’honneur de Moon.

En échange de ces bons offices, les lobbyistes de Moon à Washington s’emploient à convaincre les élus américains à maintenir en Corée du Sud 40 000 soldats comme aide militaire et à fournir des milliards de dollars annuellement comme aide financière. De plus, les Moonies organisent de temps à autre, en Corée, des manifestations en faveur du régime Park. Le Rapport Fraser spécifie même que, l’une de ces manifestations mises sur pied aux États-Unis le fut à la demande expresse de la KCIA.

Moon va encore plus loin dans son appui à la Corée du Sud. Dans son ouvrage Le Principe divin, il enseigne que la Corée du Sud est la sainte patrie, un « second Israël » et que la langue coréenne, langage sacré s’il en fût, sera un jour universelle.

Il se fait on ne peut plus rassurant. Lors d’un grand ralliement en Corée du Sud, en 1975, il affirma que dans l’éventualité d’une autre guerre sur le sol coréen, les membres de l’Église de l’unification « croient que ce sera se conformer à la volonté de Dieu que de défendre la patrie de leur Père, de partir en croisade conjointement avec l’armée et de soutenir les vaillants défenseurs de la Corée et du monde libre ». (Les soulignés sont de l’auteur.)

Les ambitions de Moon dépassent les frontières de la Corée. Il veut en faire plus qu’une simple rampe de lancement en vue de « conquérir et de subjuguer le monde ». Dans son livre Le Maître parle, il répète à satiété qu’il contrôlera un jour toutes les institutions et établira une « théocratie mondiale » dont il sera le chef incontesté.

Il prévoit même une guerre sans merci au cours de laquelle « nous devrons, dit-il, vaincre Kim Il-Soung (président de la Corée du Nord), écraser Mao Tsé-Toung et terrasser l’Union soviétique, et tout cela au nom de Dieu ».

Ajoutons que Moon peut défendre les intérêts à court terme de la Corée du Sud, il peut même être un agent au service du gouvernement sud-coréen et de la KCIA, mais ses ambitions sont plus vastes encore.

« Ma vie, dit-il, est trop précieuse pour le monde entier pour que je me contente d’être un simple agent de la KCIA. Plus que la Corée, je veux l’Amérique. L’univers m’appartiendra un jour. »

JAPON

Le Comité Fraser n’a pas touché, même de loin, à l’un des aspects les plus importants de l’empire politique de Moon: sa liaison avec certaines puissances japonaises, liaison qui serait encore plus forte que ses liens avec la Corée. La branche japonaise de l’Église, le Genri Undo, dont l’influence est énorme, est liée aux très solides mouvements d’extrême droite en Asie. Les trois principaux supporters orientaux de Moon sont Ryoichi Sasagawa, Nobusuke Kishi et Yoshio Kodama — milliardaires d’après-guerre et forces politiques qui rêvent de redonner au Japon et à son empereur leur ancienne gloire. Certains pensent que ces trois hommes sont les vrais patrons de Moon.

Créateur au Japon pendant la guerre des escadres de pilotes Kamikaze (suicide), Sasagawa est le parrain de la mafia japonaise. Emprisonné comme criminel de guerre en 1945, il fut bientôt relâché et devint milliardaire en Indonésie et au Cambodge. Il appuie activement l’Église de l’unification au Japon. Bo Hi Pak le qualifie « d’homme authentiquement humanitaire et patriote » tandis que Moon le dit « très près du Maître ».

Sasagawa fut aussi au centre de la Old China Lobby — une association de dictateurs asiatiques, de politiciens américains de droite et d’hommes d’affaires internationaux. Cette association eut son gros mot à dire quand vint le moment de planifier la politique des États-Unis dans le Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1960, Sasagawa fonda la World Anti-Communist League (WACL), l’une des plus impressionnantes fédérations de forces de droite dans le monde. En tant que membre de la WACL, la branche japonaise de l’Église en a organisé le congrès annuel en 1970. Moon déclara avoir recueilli 1,4 million de dollars par la vente des fleurs pour ce congrès de la WACL, « le plus réussi de tous ».

Le préposé à la publicité de cette réunion fut Nobusuke Kishi, un autre supporter de l’Église au Japon. Kishi fut premier ministre à Tokyo et il demeure le président du parti au pouvoir.

Le troisième membre de ce triumvirat de droite, Yoshio Kodama est « l’un des hommes les plus influents en Orient », selon le New York Times. Récemment, son nom apparut dans les journaux à l’occasion du scandale des pots-de-vin Lockheed, scandale où le gouvernement japonais se trouve lui-même compromis.

Kodama passe pour être la cheville ouvrière de la politique japonaise. Il a joué un rôle de premier plan dans la nomination de plusieurs chefs du gouvernement de Tokyo. Sans être promoteur actif de l’Église, il n’en a pas moins agi comme aviseur de Kishi lors du congrès de la WACL en 1970. Les liens entre Moon d’une part et, d’autre part, Kodama, Kishi et Sasagawa ont fait penser que la source des premiers financements destinés aux œuvres de Moon aux U.S.A. se trouvait au Japon. Le magazine Harpers est même allé jusqu’à insinuer que cet argent provenait des pots-de-vin Lockheed. Si c’était vrai, Moon aurait été financé d’abord par des fonds américains!

Moon entretient aussi des liens d’amitié avec Takeo Fukuda. Encore premier ministre en 1974, Fukuda assista à un banquet en l’honneur de Moon, accompagné de deux membres de son cabinet. Interrogé à ce sujet à la Diète japonaise, Fukuda répliqua: « Moon est un homme de grande valeur. Sur bien des points, sa philosophie coïncide avec la mienne. Nous avons à peu près les mêmes idées sur la nécessité de la coopération et de l’unité… Il a créé sur moi une très forte impression. »

Moon a également beaucoup d’amitié pour Shintaro Ishihara, directeur au Japon de l’environnement. Aux élections de 1976, des Moonies firent du porte à porte en faveur de Ishihara. Peu après avoir été élu, participant à un dîner de l’Église, le politicien nippon dit sa gratitude: « Vos gens m’ont beaucoup aidé. Je fus heureux de rencontrer tant de chics jeunes gens au Japon. »

D’après de sérieux analystes, Moon serait beaucoup plus qu’une marionnette au service du gouvernement sud-coréen. D’après Andrew Ross, éminent journaliste qui étudie les théories de Moon depuis des années, « Moon serait au centre d’une constellation des forces de droite… Énorme, sa puissance aurait de quoi nous terrifier. »